Ariana Budasoff es Licenciada en Comunicación Social por la FCEDU y periodista, especialista en periodismo narrativo y maestranda en Comunicación y Derechos Humanos | En 2014 defendió su tesis de grado «En el reino del revés. Historias de amor en la militancia, las cárceles y los centros clandestinos de detención de la última dictadura militar», donde reunió, precisamente, historias de relaciones afectivas en clandestinidad y cautiverio, interrogada «por las causas, las condiciones de posibilidad y las especificidades de esos amores» | ¿El amor entre militantes era una forma de resistir a la deshumanización de la tortura? ¿Y qué sucede con las historias donde el afecto circuló entre víctimas y verdugos? Con preguntas difíciles, Ariana Budasoff sigue intentando entender hasta hoy; y planea, en algún momento, hacer un libro que recoja solamente las historias | A partir de esa investigación, publicó «Alberto Camps y Rosa María Pargas: una historia de amor» en Cosecha Roja, nota que quedó entre las diez finalistas de la categoría Texto del Premio Gabo 2017

Por Rocío Fernández Doval

Cuando se enteró, se sintió estafada. Ya estaba en segundo año de la secundaria y sabía desde mucho antes de la Shoá, el holocausto judío, las seis millones de personas asesinadas. Supo desde bien chica qué era un campo de concentración. No hubo víctimas en su familia pero recibió una educación judía paralela a la educación formal, no religiosa sino más bien cultural. Era su identidad, totalmente atravesada por el genocidio. Sin embargo, «recién a los 14 años me vine a enterar de que había habido una dictadura y campos de concentración en mi propio país. Me indignó, me acuerdo», dice ahora. Ni bien lo supo empezó a ir a las marchas del 24, a la plaza, «porque no podía entender cómo es que había pasado en Argentina. A mí me parecía que las matanzas, los genocidios, eran algo que pasaba lejos, hace mucho y en otros países. No en mi propio país y hacía relativamente poco».

A partir de ahí, todo ha sido tratar de entender. Ese es el motivo por el que, en el mundo, suceden cosas disímiles (y no tanto) como la ciencia, el arte, el psicoanálisis, el periodismo. Tratar de entender, con las herramientas que se tenga.

Empezó a estudiar Comunicación Social y, entretanto, cada vez que pudo hizo un trabajo en relación a los derechos humanos. Cuando encontró el Seminario de Comunicación y Memoria que coordinaba Gabriela Álvarez, dice que se metió de cabeza. Antes, además, había estado en Polonia; había tenido la experiencia de pisar los campos de concentración, «así que seguía con eso muy a flor de piel». Sabía que su tesis iba a estar relacionada con la memoria, porque es «lo que me hacía mella, ese fueguito que se te prende». Pero el tema apareció casi de casualidad (o esa es la palabra que suele usarse en estos casos).

Fue algo que contó Guillermo Alfieri: «Era su propia experiencia como preso político; contó que se había enamorado de la hermana de su compañero de celda, por carta. Cómo fue que empezaron a escribirse ya no me acuerdo; pero sí recuerdo perfecto que contó que se habían enamorado así. Y me encantó esa historia, me pareció muy luminosa. Pensé enseguida que debía haber más casos en contextos de dictadura».

Cuando se lo contó a Gabriela Álvarez, que sería su directora, intentó disuadirla. ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo definís? «Obviamente que me metí en un quilombo y ella tenía razón. Fue muy difícil al principio pero, finalmente, creo que fue una investigación que super disfrutamos, yo haciéndola y ella también, acompañándola. Al menos eso me dijo en la defensa», dice Ariana y se ríe.

«En el reino del revés» recupera y reconstruye historias donde la comunicación aparece en su función más primigenia: como fundadora de lazos sociales. Lazos, tejidos, hilados, hechos madeja desde un hueco, dentro del infierno.

«(…) el amor estaba presente en medio de la muerte. Y su existencia, ante el intento de destrucción de la subjetividad de los secuestrados y de todos sus rasgos identitarios, marca los límites de esa potencial deshumanización. Por lo que puede afirmarse que los romances que nacieron entre las picanas y las sombras, y aquellos que pudieron continuar, son una señal evidente del fracaso por intentar despojar a las personas de su condición de personas», escribió Ariana Budasoff.

Poemas de mamá

Rosa María Pargas escribía. «Hubiera querido masticar la noche / y tragarla muy despacio / hasta vomitarla y detenerla (…) Estar siempre mojada de tus hijos / llenarme las manos con tu pelo / recorrer con mi lengua las raíces de tus cosas (…) hubiera querido muchas cosas, dije / y no me alcanzó el tiempo». Rosa María Pargas escribía desde el pabellón de mujeres en la cárcel de Rawson, donde cayó en 1972. Era militante de las Fuerzas Armadas Peronistas. En la cárcel la apodaban «la condesa», por su belleza distinguida, el pelo lacio, la boca grande y un tapado largo y azul que llevaba puesto siempre por el frío húmedo de la celda.

Alberto Camps militaba en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y cayó en un operativo en el Banco de Córdoba, donde fueron cercados por la policía. Fue el 29 de diciembre de 1970, cuando asesinaron a Raquel Gelin, su compañera, la primera mujer argentina de las organizaciones armadas caída en combate. Enseguida lo trasladaron a Rawson, conocida por ser una cárcel de máxima seguridad.

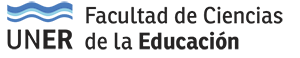

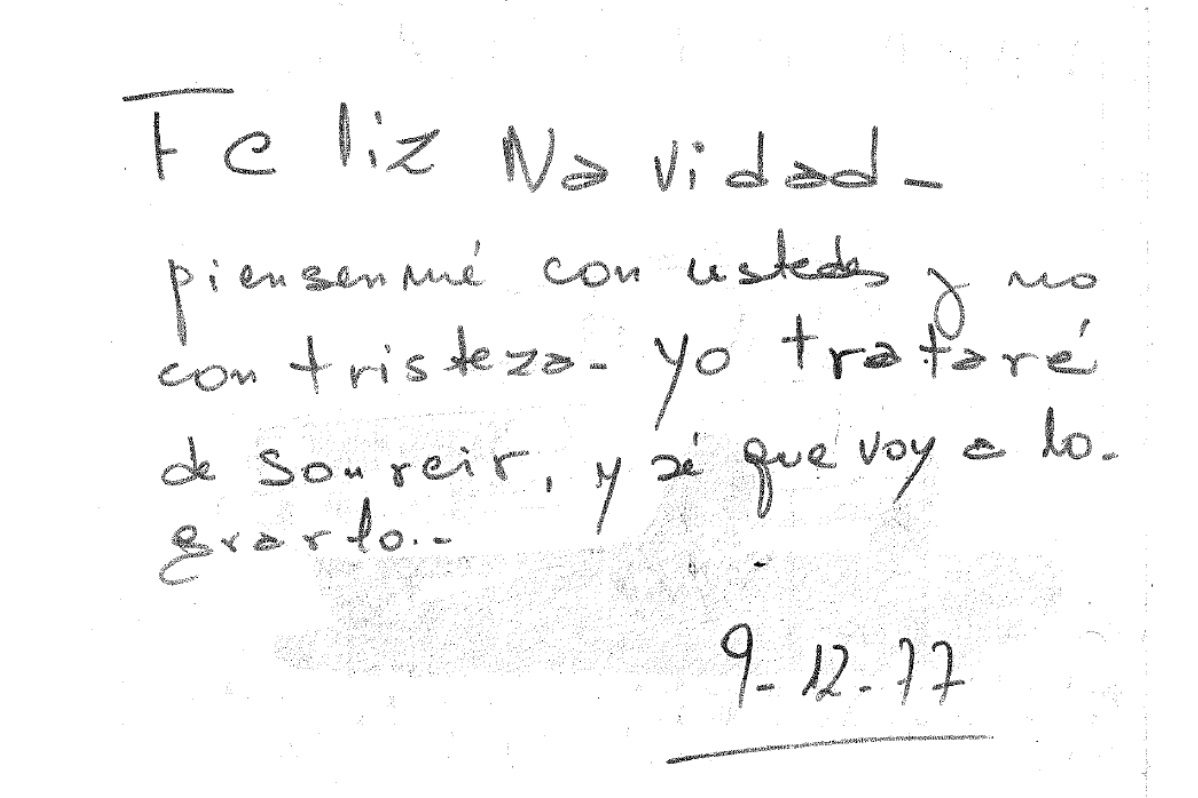

Rosa María y Alberto se conocieron por un agujero que habían abierto los mismos reclusos para comunicar el pabellón de arriba con el de abajo. Ella tirada en el suelo, panza abajo, él mirándola en el techo, subido a un banquito, estirando la mano, pasándose cartas, poemas. Así empezó su relación. Era el romance que todos seguían, como una novela. Ella escribía mientras Alberto Camps participaba de la operación de fuga, que resultó frustrada. Ella escribía mientras el fusilamiento de Trelew. Alberto Camps fue uno de los tres sobrevivientes, pero ella no lo sabía. Y escribía que hubiera querido muchas cosas. Escribía poemas, escribía cartas, principalmente a su hermana menor, Alicia Pargas, a quien llamaba Loli cariñosamente. Las mandaba a Gualeguaychú, a su casa natal. Esto escribió un 31 de diciembre:

«Esta noche vamos a cantar todos juntos, como lo hicimos en navidad, como lo hacemos siempre. Mientras cante voy a pensar mucho en vos, en ustedes. Ojalá que cuando esta noche ustedes levanten esa copa de sidra, o de lo que sea, que seguro levantarán, y piensen en mí, lo hagan con una sonrisa terriblemente grande sin nostalgia y sin tristezas, porque yo no estoy triste, no soy triste, no tengo motivos para eso. Yo desde aquí voy a levantar mi jarro de mate cocido y voy a sentir que me he hecho un rinconcito entre ustedes para esperar este ‘73 que indudablemente va a ser distinto”.

El 25 de mayo del 73 fueron liberados gracias a la amnistía del gobierno constitucional de Cámpora. Y apenas tres meses después, en agosto, se casaron. Desde el cautiverio le llamaban «flor» a la pareja que habían construido. Con la fusión de las organizaciones, en octubre pasaron a ser militantes montoneros.

«A la historia de Raquel llegué porque el tío de mi compañero fue un fusilado de Trelew. Mi suegra es parte de los familiares de Trelew y nosotros siempre acompañamos la militancia. Yendo a una de las actividades la escuché dar testimonio. Cuando contó la historia de sus padres, quedé fascinada», cuenta Ariana, a casi 50 años de la masacre. «Enamorarse dentro de la cárcel resulta una burla a la concepción original del sistema penitenciario», escribió en la tesis y desplegó enseguida todo el aparato téorico de Foucault.

Rosa María y Alberto tuvieron dos hijos. Mariano nació el 3 de junio de 1974, cuando la pareja había vuelto a caer presa. Ariana lo contó así:

«El matrimonio estuvo separado, sin poder verse, durante casi todo el embarazo. Por eso Alberto, haciendo nuevamente uso de su gran habilidad manual, inventó un ‘embarazómetro’. Este era un sistema que contenía unos palitos y una tela, dispuestos de tal modo que, a medida que él corría una varilla, mes a mes, se iba inflando una panza, progresivamente. Era un objeto que había creado para poder darse una idea de cómo iba creciendo el bebé dentro del vientre de su mujer.

Un poco antes de la fecha estimada, internaron a Rosa María, quien se convirtió en una de las primeras mujeres en tener un hijo en la cárcel de Devoto. El nacimiento de Mariano Camps fue noticia. Los diarios cubrieron el hecho ya que, además de ser uno de los primeros bebés de presos políticos nacidos en prisión, era el hijo de un sobreviviente de Trelew. (…)

‘Se llama Mariano y está bien’ rezó el titular de la nota que salió en el diario, la cual narraba que había sido tan conmovedor el reencuentro de la familia que incluso los guardias se habían emocionado hasta las lágrimas, sin poder disimularlo».

María Raquel nació en 1976 en el barrio de Lomas de Zamora, sin partida de nacimiento, sin registros, sin documento de identidad. Cuando salieron de la cárcel de Devoto partieron al exilio y se radicaron en Italia, pero al poco tiempo, sabiendo de la situación en el país, decidieron volver para seguir militando. Raquel fue un homenaje a la primera novia de Alberto Camps, su compañera caída.

«Raquel recuperó su identidad a los veinte años porque, por miedo, sus abuelos le habían ocultado quién era. Revisando papeles en la casa de su abuela materna en Gualeguaychú, encuentra los poemas de su mamá. Ella me dio las cartas que tenía y yo, por favor, saqué copias y se las devolví rapidísimo porque la responsabilidad que sentía de tener eso… Era el mayor tesoro», cuenta Ariana sobre su encuentro.

«Con este nuevo andar luchando juntos / después de tanta lucha por juntarnos (…) mientras tanto, con esa convicción de pecho a la intemperie / con mano dirigida, con pie pisando fuerte / que marque el estar de uno con sangre en las ideas (…) mientras tanto sí / sin barro y sin costilla haremos hombre nuevo / mientras tanto sí / con el suficiente intacto resto de tiempo que nos deja», escribió Rosa María y Raquel lee. Raquel no sabe cuándo es exactamente su cumpleaños, pero sí sabe el día que se separó de sus padres.

Así lo relató Ariana Budasoff:

«El 16 de agosto de 1977, alrededor del mediodía, Rosa María había salido en su bicicleta, con su hijo de tres años, a comprar el pan. En la calle fue atacada por un grupo de hombres del Ejército, armados hasta los dientes. Frente a esa situación, ella, inmediatamente, se tragó la pastilla de cianuro que traía, pero los castrenses lograron que la vomitara. Todo esto ocurría ante los ojos del pequeño Mariano. A continuación, la metieron en el baúl, agarraron a su hijo y lo introdujeron en el automóvil.

Dentro de la casa estaba Alberto con Raquel, de sólo 11 meses de edad. Cuando Camps advirtió lo que estaba sucediendo, puso a su hija en el baño para resguardarla y salió a enfrentarse con los sicarios del Comando de Zona I, quienes lo intimaron a rendirse luego de sitiar su vivienda. Ya no tuvo escapatoria. A manos de ellos, Alberto Camps encontró la muerte.

Los efectivos de las fuerzas represivas hallaron a Raquel en el baño y se la llevaron, abandonándola, junto a su hermano, en el Hogar El Alba de Longchamps; donde fueron recuperados, un tiempo después, por sus abuelos paternos. A Rosa María la trasladaron al centro clandestino de detención El Vesubio.

(…) quedando de ella apenas borrones de lo que solía ser, atrapada en los engranajes de la fábrica de muerte, Rosa María Pargas hizo lo que acostumbraba para cauterizar su dolor: escribir. Desde El Vesubio redactó una carta para su familia en la cual realizó un lúcido análisis acerca de la militancia, de Montoneros y de todo lo que la había conducido a esa situación que sabía irreversible. En aquel desgarrador texto también pidió perdón a sus padres, a sus suegros y a sus hijos.

Asimismo intentó poner, sobre la muerte injustificada, un manto de redención, afirmando que Alberto había fallecido siendo fiel a sus convicciones, tal como lo deseaba, y que el hecho de terminar su vida por defender su verdad teñía de valor y fundamento la fatalidad de su partida. Junto a ese mensaje, le envió unos dibujos a Mariano y le dirigió algunas líneas a cada uno de sus hijos. Esa carta fue lo último que su familia supo de ella».

Del amor y otros demonios

«La noción de genealogía se volvió fundamental para este trabajo, ya que, abordar el objeto de estudio planteado implicó, justamente, desenterrar saberes sometidos, historias que se mantuvieron ocultas por no pertenecer al cúmulo de memorias hegemónicas de la última dictadura militar; saberes escondidos, descalificados por no inscribirse en la historia de los ‘héroes y salvadores’ sino más bien en la de los ‘traidores y derrotados’. (…) no por ello son menos valiosos para pensar la historia de las luchas contra la deshumanización en contextos de represión, terror y violencia política».

Ariana Budasoff se refiere, en el párrafo antes transcripto, a los casos donde «victimarios, secuestradores y torturadores se enamoraron de sus presas» y «diversos vínculos afectivos que existieron entre cautivas y represores». Si bien las causas que estas situaciones «puedan hallar en la Psicología» son mencionadas, exceden al campo de estudio. Pero estas uniones también interesaron a la investigadora porque «por suscitar muchas y variadas polémicas y dejar ver zonas grises de la memoria, suelen ser excluidas de la historia oficial. Por encarnar el fantasma de la traición y no poder vanagloriarse con el relato heroico de la militancia incorruptible, suelen ser acalladas, ocultadas, olvidadas».

De esta manera, reconstruyó, a partir de distintos testimonios bibliográficos, tres historias muy diferentes entre sí: la de Mercedes «Lucy» Carazo y Antonio «El Trueno» Pernías; la de Miriam Anita Dvatman, más conocida como «Barbarella», y el Teniente de Navío Jorge Rádice, alias «Ruger» o «Gabriel»; y, por último, la de Silvia Tolchinsky y Gustavo Scagliuzzi.

En la tesis, analizó:

«En Los hundidos y los salvados, Primo Levi puso en el centro de la escena el concepto de ‘zona gris’ para reflexionar sobre las condiciones del campo de concentración que generaban que las víctimas se volvieran cómplices de su propio aniquilamiento.

(…) Levi denomina “asimilación” al proceso en el cual la víctima se convierte en cómplice del verdugo en un nivel extremo, es decir, cuando la primera asume los valores del segundo y se entrega a la colaboración con él, aunque sea de manera obligada. En las historias narradas esto puede verse quizá más claramente en el caso de Barbarella, quien, a cambio de la protección de su torturador, del que, además, se enamoró, optó por cooperar sin detrimentos. En los otros dos casos esto operó de modo diferente.

Si bien Lucy también fue puesta a hacer tareas que favorecían a los represores y la ayudaban a sobrevivir, éstas (…) fueron vistas como menos graves que la entrega de compañeros o de información clave que condujera a otros a la muerte. La historia dice que Carazo no habló, que resistió la tortura sin asumir los valores de sus captores. Su enamoramiento, se cree, se produjo por la gratitud con Pernías por haberle devuelto a su hija; y su salvación inicial puede haberse debido a que, desde el principio, el Trueno y el Tigre Acosta se habían sentido atraídos por ella.

Tolchinsky fue obligada a marcar a los militantes montoneros que quisieran ingresar al país, en Paso de los Libres, pero no reconoció a ninguno. Según ella, y para su fortuna, porque realmente no llegó ninguno durante el período que la tuvieron en el paso fronterizo. En los dos años que estuvo secuestrada, ella nunca se identificó con los desaparecedores, sin embargo, terminó casada con uno de sus carceleros.

Salvando las diferencias que existen entre ellas y entre los vínculos que constituyeron, no debe perderse de vista que en ninguno de los casos fueron relaciones establecidas en libertad, ni en igualdad de condiciones, sino que estuvieron determinadas por la situación amenazante del cautiverio, aunque las víctimas no hayan sido forzadas a entablar dichas uniones».

Contar las historias

«A mí siempre me gustó mucho escribir. Trabajo de eso, de hecho. Soy periodista narrativa, porque es lo que más me gusta hacer», destaca Ariana Budasoff hoy, a seis años y algunos meses de la defensa de este trabajo de tesis. La idea de contar las historias «fue previa a la escritura pero no la investigación. Igualmente, para mí le falta mucho de narrativo», aclara, por el tiempo transcurrido. Era una tesis de investigación y no un libro, «que es lo que quisiera hacer en algún momento».

Pero el objetivo sigue siendo ese: contar las historias como una forma de aportar a la memoria colectiva; esa categoría que Maurice Halbwachs fundó en la segunda década del siglo XX: «los individuos no recuerdan solos sino en grupos espacial y temporalmente situados que, mediante marcos específicos, otorgan sentido a sus experiencias. (…) Así, la memoria comenzó a ser pensada en plural, dada la multiplicidad de grupos sociales, y el sentido del pasado abandonó su condición de ‘cosa’ susceptible a la aprehensión literal de la voluntad privada, para comprenderse como fruto de la dinámica social y las luchas políticas».

La premisa de la investigación era demostrar o falsear si las historias de amor desarrolladas en la militancia, las cárceles y los centros clandestinos de detención, en el contexto del terrorismo de Estado, implicaron un modo de resistir a la violencia política y a la represión. El trabajo lo constata e ilumina otros aspectos que Ariana Budasoff destacó como conclusión:

«Dentro de la variedad y complejidad de las relaciones amorosas establecidas en el período previo y en el transcurso del último golpe militar, hubieron muchas que conformaron tramas de resistencia al poder concentracionario, y otras tantas que, para alcanzar el mismo objetivo, se valieron de una amplia gama de comportamientos y actitudes que comprendieron zonas grises de compromiso, negociaciones y solidaridades entre cautivos y perpetradores, reafirmando, poniendo en tensión o quebrando los valores de la militancia revolucionaria.

Sea como fuese, las historias de amor ayudaron a resistir: porque brindaron contenciones invaluables, generaron motivos y ganas de continuar luchando por la vida, implicaron puntos de fuga, reales o simbólicos, que permitieron abstraerse de la cruda realidad de la represión, del miedo, de la tortura, del encierro.

(…) Las historias de amor ayudaron a resistir porque el ser humano siempre encuentra resquicios. Porque existe una potencia que no se agota, un instinto por sobrevivir, una pulsión de vida. Porque la dominación nunca es total, y la sumisión tampoco. Porque a pesar del feroz despliegue de violencia, del control sobre los cuerpos, de la mirada panóptica, de la obediencia debida, las paredes de la opresión tienen grietas. Agujeros por donde el poder se reorganiza, circula de manera subterránea y permite mantener redes de sociabilidad. Por donde se capitalizan instantes, se determinan estrategias, se deciden acciones individuales y colectivas, espontáneas y organizadas. Hendiduras por donde se fugan caricias, encuentros, secretos, mensajes, cartas, voces, afectos».

Entonces, estas historias no sólo «merecen (y deben) ser contadas, sino que adquieren, en este contexto, lo que para Roland Barthes era el noema de la fotografía: estas historias demuestran que ‘Esto ha sido’«.

Fecha: 23/3/21