Alicia Naput es docente de la FCEDU en las carreras de Ciencias de la Educación y Comunicación Social y ha integrado como directora y codirectora proyectos de investigación y de extensión centrados en los cuerpos, los géneros, las sexualidades en la escuela y desde las miradas del cine | Actualmente dirige el proyecto de investigación titulado «Cuerpos, géneros y sexualidades en educación. Exploraciones transfronterizas entre derechos, agencias, conmociones estéticas y alteraciones culturales” | Tras un diciembre álgido, en el que explotó en todo el país el fenómeno #MiráCómoNosPonemos, Naput compartió balances sobre el VII Coloquio Internacional Interdisciplinario: Educación, Sexualidades y Relaciones de Género que, por primera vez, tuvo a la FCEDU como sede

Cuerpos, géneros y sexualidades: allí estuvo puesto el foco de dos proyectos que surgieron de convocatorias de investigación y extensión en nuestra Universidad, desde hace ya cinco años a esta parte. El proyecto de investigación se titulaba “Cuerpos, géneros y sexualidades en la escuela” y lo dirigió la propia Alicia Naput. Historizaba, en un periodo de 2003 a 2013, las políticas públicas de Educación Sexual Integral en Entre Ríos. «Nos disponíamos ya en aquel momento a aprender del proceso de resistencia en defensa de la ESI de profesores, fundamentalmente, y después, de estudiantes». Por su parte, en el proyecto de extensión “Cuerpos, géneros y sexualidades en el cine”, dirigido por Facundo Ternavasio, «también estaba esta preocupación por ubicar la ESI dentro de una educación estética, de una educación de la sensibilidad», para «construir herramientas en pos de una justicia erótica», cuenta la Dra. Naput.

Desde esos dos proyectos, entonces, surgió la necesidad de organizar unas jornadas de debate que, finalmente, se convirtieron en las Jornadas Nacionales «La ESI como derecho humano en/desde Entre Ríos: historias y debates estético-políticos”, realizadas en mayo de 2017. «En aquella oportunidad invitamos a las colegas y maestras de Mariposas Mirabal, figuras que admirábamos mucho», sigue relatando. Allí fue que el equipo recibió la propuesta: «esta aventura increíble de ser sede del VII Coloquio», que fue dificultoso, admite Naput, porque «no teníamos experiencia organizativa, pero trabajamos juntas y finalmente se dio». Durante tres días, una marea verde, disidente, artística, activista y, fundamentalmente, defensora de la Educación Sexual Integral tuvo el protagonismo central en los debates.

Desafío central: la ESI frente al odio neoconservador

Los ejes centrales de los distintos espacios del Coloquio fueron, por supuesto, «la ESI y los agenciamientos ESI de estudiantes y profesores pero, por otro lado, también, la centralidad de las infancias y las juventudes trans como desafío y promesa; el desafío de la disidencia de les jóvenes, que con los pañuelos verdes poblaron las movilizaciones en defensa por la legalización del aborto, que defienden las condiciones para una vida más libre, más vivible», señala Naput. «Por otro lado –continúa–, los cuerpos y los lenguajes. Los cuerpos como eso que somos, pero no en el sentido de la afirmación de nuestro yo soberano, sino como eso que nos enlaza y nos distingue, esas corporalidades que somos y cuya supervivencia nos liga profundamente unes a otres; el cuerpo como condición del deseo, de la añoranza, del sentimiento de estar vivos».

En este punto, la docente e investigadora se detiene sobre la conferencia que brindó Gabriel Giorgi, “Odiar en común: escritura, democracia, biopolítica”. Giorgi analizó «Diarios del odio», el poemario de Roberto Jacoby y Syd Krochmalny construido a partir de los comentarios en las ediciones digitales de La Nación y Clarín durante los gobiernos kirchneristas que, posteriormente, fue adaptado a performance teatral musical por Silvio Lang.

«Giorgi decía, de manera muy interesante, como desafío epistémico y político, que en las escrituras del odio se encuentra una renaturalización. Ésto me parece clave por el contexto en el que estamos viviendo, de reacción neoconservadora: estas escrituras encarnarían una reacción profunda, una guerra contra la tradición democrática fuertemente feminista de estos últimos años que había discutido la naturaleza como fundamento de lo humano, como un modo esencializado», observa.

Naput explica que, gracias al cuestionamiento que hizo el feminismo respecto a esa idea de naturaleza, «eso se transformó en un movimiento social y popular muy poderoso que nos legó un conjunto de leyes, un marco normativo que va desde la ESI, pasando por el matrimonio igualitario hasta la ley de identidad de género«, además de las leyes contra la violencia hacia las mujeres, las leyes antidiscriminatorias, las que ponen por delante los derechos de niñas y niños. Son leyes que «cuestionan las condiciones naturales de lo humano» y «nos devuelven el espacio de invención de lo humano en condiciones de justicia, de libertad, de igualdad», como un espacio de invención cultural.

Ése es uno de los desafíos centrales del Coloquio que reconoce Naput: «La campaña ‘Con mis hijos no te metas’ supone contrariar los derechos de niñes y jóvenes. Nosotres queremos defender la ESI como esa herramienta de defensa de una buena vida, de una vida vivible para niñes y jóvenes. Entonces, ahí hay una batalla política por la ESI y el plexo normativo en el que se inscribe, pero esa batalla política precisa de una batalla epistémica que piense en profundidad los modos del odio contemporáneo«.

Educación y conmociones

«La ESI conmueve fuertemente los basamentos de la escuela, sus columnas, que no son ni más ni menos que las columnas del patriarcado. En estos días, justamente, de Mirá cómo nos ponemos en Argentina, es central recordarlo. Cómo se conmueve la escuela, el atravesamiento de la ESI como parte de la conmoción de ese patriarcado que se resquebraja, fue uno de los centros del Coloquio junto con la pregunta de ¿qué es educar?«, resalta Naput.

En ese sentido, la investigadora se centró tanto en su conferencia como en el balance del Coloquio en la importancia clave de la desobediencia a la filiación –como lo dado– y a la promesa de una educación de la sensibilidad. «El patriarcado tiene como elemento central la reafirmación de la autoridad y la prohibición por sobre la base del terror, la prohibición del cuestionamiento –subraya–. Es decir, la educación en la obediencia. Entonces, es parte de nuestros desafíos fundamentales la apuesta a ciudadanías desobedientes y a una educación que sea centralmente una escucha de lo que las infancias y la conmoción de la filiación tienen para decir en este momento cultural, momento difícil y de gran desafío».

Allí trae a Butler: «La ley paterna no debe verse como una voluntad divina determinista sino como un desacierto continuo, que sienta las bases para las insurrecciones contra el padre». Y después, a Rilke: «El arte es la infancia. Es no saber que el mundo ya existe y hacer uno. No destruir lo que se encuentra sino simplemente encontrar que nada está acabado, sólo hay posibilidades, sólo deseos. Y de repente ser realización, ser un verano, tener un sol, no rematar nunca, no tener nunca séptimo día. La apertura al descubrimiento decía Rilke, eso es el arte, como la infancia: la percepción de la inagotabilidad el mundo y el disfrute de esa inagotabilidad».

Entonces, «el desafío de educar no es pensar sólo programas de intervención educativa», sino «cuestionar profundamente nuestra escucha de lo mejor que acontece, aprender de la experiencia política poderosísima que estamos transitando y pensar con mucha sutileza en el cuidado entre nosotres y en la invención de un mundo más vivible. En ese sentido, el Coloquio mostró que la infancia precisa de eso que es el arte –que no tiene que estar exclusivamente en manos de les artistas–, que no es ni más ni menos que una educación de la sensibilidad: ser sensible a lo que hace efecto en otres«.

Acuerparse

Naput destacó además que el Coloquio tuvo «más o menos intuitivamente, rasgos que responden a los desafíos y a los dolores de la época: por una lado, la preocupación por no hablar en nombre de otres. Quisimos que aquelles con les que trabajamos, aprendemos, militamos, hacemos política, estuvieran con sus propias voces. Los frentes ESI, nuestros intelectuales y sus análisis, la mesa trava trans». Precisamente, «a elles les debemos la fuerza de haber destronado cualquier autoridad que excluya la voz de les que sufren».

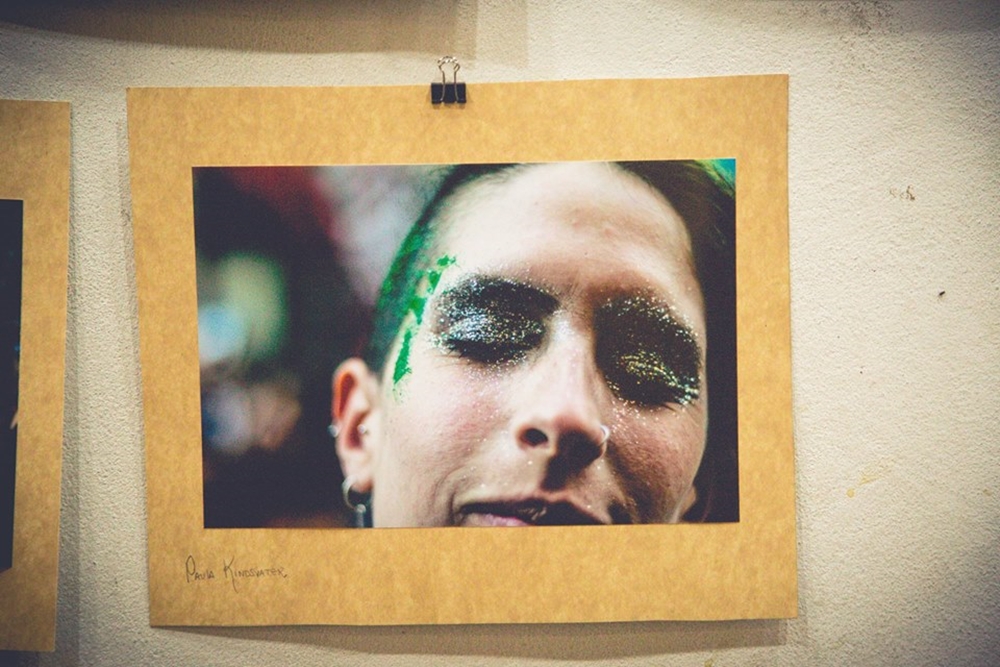

A su vez, reconoció que el equipo supo advertir el desafío de «discutir política, teóricamente y sensiblemente haciéndole espacio a formas diversas de expresión, donde los lenguajes, las formas de hacer carne la escritura, fueran centrales«. Allí menciona a «todas las expresiones del arte y las compañías políticas, las presencias en el hall, desde la performace deconstructiva del taller de Saltimbanquis, a la compañía de las miradas de Paula Kindsvater e Ivo Betti en fotografía, hasta la sutileza hermosa de la propuesta de ‘Un retrato por una historia’ con Lorena Cabello, Mariela Herrera, Luciano Ávila». Así como la compañía de Agustina Comedi con su film «El silencio es un cuerpo que cae». También estuvieron «con su campaña gigantesca y siempre tan potente las compañeras de Socorristas en red, que conversaron sobre las formas de acompañamiento de interrupciones de embarazos», mencionó.

El Coloquio cerró con una celebración final «que armaron amorosamente Mariana Saint Paul, Facundo Ternavasio, Florencia Degrossi, en el patio de la Casa de la UNER, con las compañeras de Voces Poderosas, transmitiendo. Como si hubiéramos tenido verdaderamente una conciencia encarnada de que para resistir hay que hacerle lugar a la fiesta, al encuentro, al abrazo«.

Naput resaltó además el acompañamiento siempre permanente del colectivo Sexualidades Disidentes que trabajó «en la organización, sosteniendo la venta de comida y la barra». Lo recaudado fue para el fondo trava trans de la Asamblea de travas, tortas y maricas en lucha.

Para terminar, Alicia Naput resalta que festejar sensiblemente no es una nota de color: «Hace presente la necesidad de acuerparnos pensándonos como vulnerabilidades interdependientes que nos hacemos falta. Que estamos dispuestas al desafío de pensarnos y proyectarnos desde ya y defendernos en una vida vivible y feliz, que es la que nos merecemos».

Seguir leyendo: A doce años de la ESI: la escuela en transformación

Más materiales en: Especial del VII Coloquio Interdisciplinario Internacional “Educación, Sexualidades y Relaciones de Género”

Fecha: 19/12/18

Pingback : La educación sexual y la reacción neoconservadora – Entre Ríos Ahora